建設業界豆知識その②

建設」と「建築」には異なる意味があることをご存知でしょうか?

これらは同じものとして使われるケースも多くありますが、そのことでなにか問題が発生するかかといえばそんなことはありません。

とはいえ、建設業界での転職を目指すのであれば、知識のひとつとして知っておいたほうがよいでしょう。

そこで本記事では、「建設」と「建築」の違いについてご紹介したいと思います。

建設と建築の違いとは?

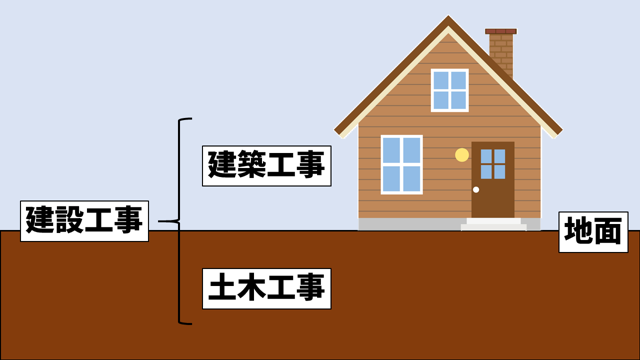

「建設」と「建築」の違いを簡単に解説すると、「建築」とは地面よりも上の工事、そして「建設」とは地面の上と下の両方の工事のことをいいます。

ある建物を建てるときの工事は、大きく建築工事と土木工事に分けられます。

これらを分ける明確な定義はありませんが、地面の上の工事であれば建築工事、また地面の下の工事であれば土木工事と区別することが一般的です。

以上をまとめると下の図のようになりますが、要するに、建築工事と土木工事の両方をまとめたものが建設工事ということです。

建築工事とは?

建設工事のうち、地面の上の工事である、おもに建物をつくるための工事のことを一般的に建築工事と呼びます。

なお、設計や施工管理などの行為も建築工事に含まれます。

また、建築工事に関わる基準を定めた法律が「建築基準法」です。

「建築基準法」には、建築物をつくるときの必ず守らなければならない最低基準が定められています。

■建築物の設計をするのは「建築士」

建築物をつくるときには、建築基準法に則って設計が行われなければならないため、国家資格「建築士」が必要となります。

「建築士」には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があり、これら資格は一定の条件を満たし、試験に合格することで取得が可能です。

なお、建築士資格に関する詳しい内容は「【建築士法改正】建築士を取得するための受験資格とは?」の記事で詳しく解説しています。

■建築物の施工管理に有利なのは「建築施工管理技士

建築物の工事を適切に進めるには施工管理者の存在が必要となります。

「施工管理技士」には7つの種類が存在し、なかでも建築物の施工管理をするうえで有利な資格となるのが「建築施工管理技士」です。

施工管理の仕事をするうえで必ずしも資格が必要ではありませんが、キャリアアップを図るためにも必ず目指したいのは「施工管理技士」といえるでしょう。

というのも、工事現場では施工の技術上の管理を行う「主任技術者」や「監理技術者」などの技術者を配置しなくてはならないことが定められているためです。

これら技術者になるためにはいくつかの条件がありますが、そのひとつに「施工管理技士」を有していることとあります。

よって、施工管理の仕事で活躍したいなら取得を目指すべき資格といえるのです。

なお、「施工管理技士」には7つの種類のそれぞれに「一級」と「二級」があります。

引用元 https://www.housing-industry-news.com/articles/211